.

Text: Thomas Bührke

Philosophen treibt das Problem, warum es im Universum Materie gibt, schon seit Jahrhunderten um. Gottfried Wilhelm Leibniz brachte es auf den Punkt: „Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?“ Das Problem ist aber nicht nur ein philosophisches, sondern auch ein physikalisches. So suchen Physiker seit Jahrzehnten nach einer Lösung für Rätsel. Symmetrien spielen hierbei – wie in vielen Bereichen der Physik – eine entscheidende Rolle.

Die Mathematikerin Emmy Noether stieß schon vor 100 Jahren auf fundamentale Zusammenhänge zwischen geometrischen Symmetrien in Raum und Zeit und den physikalischen Erhaltungssätzen. So lässt sich aus solchen Symmetrien der Energieerhaltungssatz herleiten: In einem abgeschlossenen System kann Energie weder verloren gehen noch erzeugt werden. Daraus ergibt sich, dass ein Perpetuum mobile unmöglich ist. Ebenso lässt sich die Erhaltung des Gesamtimpulses, etwa wenn zwei Kugeln aufeinanderstoßen, aus Vorgaben der Symmetrie begründen.

Im Lauf der vergangenen Jahrzehnte mussten Physiker aber erfahren, dass es nicht nur auf Symmetrien ankommt: „Diese kennen wir bereits, das große Rätsel sind die Asymmetrien“, sagt Michael Schmelling vom Max-Planck-Institut für Kernphysik, der an einem der großen Experimente am Teilchenbeschleuniger LHC des Cern in Genf beteiligt ist. In der Tat, wenn der Baukasten der Elementarteilchen vollständig symmetrisch aufgebaut wäre, gäbe es im Universum keine Materie, mithin weder die Erde noch uns Menschen.

Ein Antiteilchen zu jedem Elementarteilchen

Der Grund, warum eine vollkommene Symmetrie die Existenz der Materie unmöglich gemacht hätte, liegt in den Vorgängen beim Urknall. Denn nach der heutigen Vorstellung war das Universum in den ersten milliardstel Sekunden erfüllt von Strahlung und Materie mit unvorstellbar hoher Temperatur und Dichte. Es herrschte ein brodelndes Gemisch aus Teilchen, die sich in Strahlung und wieder zurück in Materie verwandelten.

Nun wissen Physiker aber, dass in einem solchen Tohuwabohu aus Teilchen und Strahlung auch Antiteilchen entstehen. Auch diese Erkenntnis ist schon jahrzehntealt: Zu jeder Art von Elementarteilchen gibt es das entsprechende Antiteilchen, das sich nur im Vorzeichen seiner elektrischen Ladung unterscheidet, sonst aber exakt identische Eigenschaften besitzt. Das Antiproton etwa sieht wie ein positiv geladenes Proton aus, ist aber negativ geladen.

Obwohl es an der Entstehung von Antiteilchen bei der Geburt der Welt keinen Zweifel gibt, kommen sie im Universum so gut wie nicht vor. Denn die beiden ungleichen Partner haben die fatale Eigenschaft, sich bei einer Begegnung gegenseitig in einem Strahlungsblitz zu zerstören. Schlussfolgerung für den Urknall: Hätte damals vollständige Symmetrie geherrscht, wären in dem Strahlungsmeer genauso viele Teilchen wie Antiteilchen entstanden – und die hätten sich alle gegenseitig vernichtet. Das All würde dann nur Strahlung beinhalten. Woher also kommt die Materie?

Damit nach dem Urknall Materie übrig bleiben konnte, muss ein winziges Ungleichgewicht geherrscht haben: Beim Zerstrahlen von jeweils etwa einer Milliarde Materie-Antimaterie-Paaren blieben wenige Teilchen übrig. Diese Differenz erscheint sehr gering, doch ihr verdanken wir unsere Existenz. Davon, wie diese Asymmetrie zustande gekommen ist, haben die Physiker nur eine vage Idee: „Man kann sich das vielleicht wie einen Phasenübergang vorstellen, ähnlich wie beim Gefrieren von Wasser zu Eis“, erklärt Schmelling. „Dabei wurde die Asymmetrie gewissermaßen eingefroren und die Übermacht der Materie im Universum zementiert.“

Diese Theorie geht auf den russischen Physiker und Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow zurück. Als er sie 1967 veröffentlichte, stützte er sich auf ein Experiment, das Physiker drei Jahre zuvor in ihrem Glauben an die Natursymmetrien zutiefst erschüttert hatte. James Cronin und Val Fitch hatten in einem Beschleuniger des Brookhaven National Laboratory den Zerfall von sogenannten K-Mesonen untersucht. Diese Teilchen bestehen aus zwei Quarks, die zu den Elementarteilchen gehören, und sind instabil. In Bruchteilen einer Sekunde nach ihrer Erzeugung zerfallen sie in andere Teilchen.

Das Standardmodell ist in gewisser Weise dehnbar

Cronin und Fitch untersuchten die Zerfälle von K-Mesonen und verglichen diese mit denen von Anti-K-Mesonen. Als sie im Promillebereich einen winzigen Unterschied in den beiden Zerfallsarten fanden, war das damals geradezu ein Schock für die Fachgemeinde. Die vollständige Symmetrie zwischen Materie und Antimaterie war in diesem Fall gebrochen, wie die Physiker sagen.

Den Überschuss der Materie im Urknall konnten sie so aber nicht erklären, dafür ist die gemessene Asymmetrie viel zu klein, sie müsste eine Milliarde Mal größer sein. Die Theoretiker Toshihide Masukawa und Makoto Kobayashi bauten diese Asymmetrie ins Standardmodell der Elementarteilchen ein, wofür sie 2008 den Physiknobelpreis erhielten. Cronin und Fitch waren mit dieser Auszeichnung bereits 1980 geehrt worden.

Das Standardmodell ist wie ein Baukasten, der alle bekannten Elementarteilchen und die zwischen ihnen wirkenden Kräfte enthält. Dieses Modell funktioniert ausgezeichnet, ist aber in gewisser Weise dehnbar. So legt es zwar die Anzahl und Art der Teilchen fest, kann aber bestimmte physikalische Größen nicht vorhersagen, sie müssen der Natur entnommen werden. Dazu zählen zum Beispiel die Massen, die dann in das Modell eingebaut werden.

Auch eine Asymmetrie wie die der Mesonen lässt sich dort noch unterbringen, ohne dass das Gebäude einstürzt. Allerdings nur innerhalb eines bestimmten Rahmens, und den gilt es experimentell und theoretisch auszuloten. Richtig spannend wird es dabei erst, wenn Forscher Asymmetrien entdecken, welche die Grenzen des Standardmodells sprengen. Denn nur solche Unstimmigkeiten können die Existenz der Materie erklären, sie würden die Physikergemeinde allerdings zwingen, anstelle des alten Modells ein vollkommen neues Theoriegebäude zu errichten und damit eine gewissermaßen neue Physik zu schaffen.

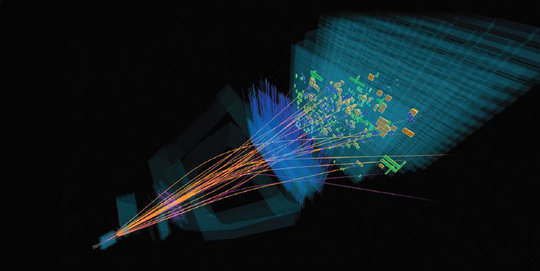

Deshalb suchen die Forscher weiter nach solchen Abweichungen von der vollkommenen Symmetrie. In letzter Zeit haben sie sich dabei auf eine andere Art von Mesonen konzentriert: die B-Mesonen, die in verschiedenen Varianten vorkommen. Das derzeit ideale Instrument hierfür ist der LHC, in dem Protonen gegensinnig umlaufen und mit höchster Energie kollidieren. In den hierbei entstehenden Feuerbällen formieren sich unter vielen anderen Teilchen auch B-Mesonen und deren Antipartner, deren Zerfallsteilchen mit dem LHCb-Detektor analysiert werden.

Schmellings Gruppe war maßgeblich beteiligt an der Entwicklung und dem Bau eines Siliciumdetektors für dieses Gerät, das die Ausmaße eines dreistöckigen Wohnhauses hat. Allein der Siliciumdetektor belegt eine Fläche von ungefähr elf Quadratmetern und kann den Durchgang eines geladenen Teilchens mit einer Genauigkeit von 0,05 Millimetern, also etwa der Dicke eines menschlichen Haares, ermitteln.

Nachdem Physiker in den USA und Japan bei B0-Mesonen bereits eine Asymmetrie von acht Prozent entdeckt hatten, konzentrierte sich die LHCb-Kollaboration auf das Brudermeson B0s, das sich in großer Zahl im LHC erzeugen lässt. Vor drei Jahren dann die Überraschung: Die Forscher hatten bei dem Vergleich der Zerfälle von B0s- Mesonen und deren Antimesonen eine Asymmetrie von nie gesehener Größe – nämlich von 27 Prozent – gefunden. War das endlich die heiße Spur, die zur Ursache der geheimnisvollen Bevorzugung der Materie im Urknall führt?

Leider nein – auch diese sehr starke Asymmetrie lässt sich vermutlich noch im Rahmen des Standardmodells erklären, wie die Theoretiker rasch vermeldeten. Nur ein Wert, der dort nicht hineinpasst, könnte ein Hinweis auf die Physik jenseits des Standardmodells sein, die den Materieüberschuss begreiflich machen könnte. Nach ihr suchen Wissenschaftler mit dem LHC derzeit akribisch – bisher erfolglos.

Der Datenstrom des LHC ist jedoch noch lange nicht vollständig ausgewertet, und die Suche nach einer Symmetrieverletzung wird in den Zerfällen anderer Mesonentypen fortgesetzt. Doch Michael Schmelling will noch nach einem anderen Effekt suchen, welcher die Grundfesten der heutigen Physik erschüttern würde: dass die Charakteristika eines Mesonen-Zerfalls, so etwa die Lebensdauer der Teilchen, von der Richtung im Raum abhängt – also davon, wie die Anordnung des Experiments hinsichtlich der Fixsterne orientiert ist.

Eine Fülle von Experimenten bestätigte bis heute, dass der Raum isotrop ist, also keine irgendwie ausgezeichnete Vorzugsrichtung besitzt. Es ist physikalisch ohne Belang, in welche Richtung man im freien Raum einen Lichtstrahl schickt, er wird sich immer in gleicher Weise und gleicher Geschwindigkeit bewegen. Die genauesten Experimente bestätigen dies bis auf 15 Stellen hinter dem Komma genau. Wie aber steht es mit den Zerfallseigenschaften von Teilchen und Antiteilchen?

Um sich dieser Frage zu nähern, muss man über die zwischen Teilchen wirkenden Kräfte nachdenken, die der Baukasten Standardmodell enthält. Beim Licht spielt ausschließlich die elektromagnetische Kraft eine Rolle. Wenn Teilchen zerfallen, kommt aber die sogenannte schwache Kraft ins Spiel, die nur im Atomkern wirkt. Es ist theoretisch denkbar, dass diese schwache Kraft mit einem unbekannten, hypothetischen Energiefeld wechselwirkt, das den Raum durchzieht. Die Idee kommt nicht von ungefähr. Kosmologen haben 1998 entdeckt, dass es im Universum ein solches Energiefeld gibt: die Dunkle Energie. Sie wirkt wie ein Druck im Dampfkessel, treibt das Universum auseinander und lässt es beschleunigt expandieren.

Man könnte sich also ein richtungsabhängiges Hintergrundfeld vorstellen, das die schwache Kraft spürt, die elektromagnetische aber nicht. Dann wäre es möglich, dass die Merkmale eines Teilchenzerfalls davon abhängen, in welcher Richtung man sich relativ zu diesem Hintergrundfeld bewegt – so, wie auch die Geschwindigkeit eines Schiffes davon abhängt, ob es sich mit der oder gegen die Strömung bewegt. Das sei alles hypothetisch, so Schmelling: „Aber wir wollen es nachprüfen.“

Gesucht sind Variationen im Laufe eines Tages

Die Aufgabe besteht nun darin, die Zerfälle und andere Eigenschaften von Teilchen und Antiteilchen relativ zum hypothetischen Energiefeld, also abhängig von der Orientierung des experimentellen Aufbaus zu den Fixsternen, zu vergleichen. „Wenn es eine Richtungsabhängigkeit gibt, müssen wir Variationen mit der Periode eines Tages sehen, weil die Orientierung zu den Fixsternen in der Nacht anders ist als tagsüber“, so Schmelling. Die Daten liegen schon vor, und der LHC wird in der Zukunft weitere liefern.

Das Experiment am LHC, das der Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie nachspürt, soll zudem durch ein weiteres Beschleunigerexperiment ergänzt werden. Wenn alles gut geht, wird es in zwei Jahren starten. Denn nach achtjähriger Umbauphase soll am Forschungszentrum im japanischen Tsukuba der Beschleuniger SuperKekB auf vollen Touren laufen. In zwei getrennten Ringen mit je drei Kilometer Umfang laufen Elektronen und Antielektronen (Positronen) in gegensinniger Richtung um und kollidieren an einer Stelle.

SuperKekB ist zwar kleiner als der LHC und beschleunigt die Teilchen längst nicht auf eine so hohe Energie, aber Letztere ist genau so eingestellt, dass bei den Kollisionen viel mehr Paare von B-Mesonen und deren Antiteilchen entstehen als am LHC – und gleich wieder zerfallen. Physiker sprechen daher gern von der B-Fabrik. In dieser Anlage gibt es also einen deutlich schwächeren Untergrund von anderen Teilchen, sodass die Datenanalyse einfacher ist als am LHC. Zudem lassen sich mit dieser Anlage Zerfalls arten der B-Mesonen studieren, die dem LHC grundsätzlich verborgen bleiben.

Von Ende 2018 an soll die Superfabrik bis zu 40-mal mehr B-Mesonen pro Zeiteinheit produzieren als ihr Vorgänger – und der hielt schon bis zu seiner Stilllegung im Jahr 2010 den Weltrekord. Um die Zerfallsprodukte der Teilchen exakt analysieren zu können, musste der alte Detektor namens Belle, der die beim Mesonen-Zerfall entstehenden Teilchen nachweist, technisch erheblich verbessert werden.

Zentrales Element von Belle II ist ein Vertexdetektor, mit dem sich die Flugrichtung und der Entstehungsort, Vertex genannt, eines Teilchens bis auf einen hundertstel Millimeter genau bestimmen lassen. Den Kern dieses Instruments bildet ein Pixelvertexdetektor, der seinerseits aus 40 Bildsensoren besteht. Einer dieser Sensoren umfasst 200 000 Einzelpixel.

Trifft ein Teilchen auf ein solches Pixel, so erzeugt es darin ein sehr kleines Signal, welches in dem Pixel selbst verstärkt wird. „Mit ihren 50 mal 60 Mikrometern sind die Pixel kleine Wunderwerke für sich“, sagt der Sprecher der internationalen Detektorkollaboration Christian Kiesling, der am Max- Planck-In stitut für Physik in München forscht. Dort und am Münchner Halbleiterlabor der MaxPlanck-Gesellschaft wurde der Pixelvertexdetektor konzipiert und gebaut. „Die Entwicklung dieses weltweit einzigartigen Detektors hat uns viel Schweiß gekostet“, sagt der Wissenschaftler.

Mit Belle II wollen die Forscher am SuperKekB vor allem auch jene Zerfallsarten der B-Mesonen studieren, die extrem selten sind. Denn für diese machen Theoretiker sehr genaue Vorhersagen, sprich: Hier ist das Standardmodell nicht so dehnbar und lässt sich am besten experimentell überprüfen. Zusätzlich auf dem Programm steht auch die Untersuchung anderer instabiler Teilchen – immer in der Hoffnung, irgendwo eine Asymmetrie zwischen Teilchen und entsprechendem Antiteilchen zu finden, die den Materieüberschuss in der Welt erklären kann.

Ob am LHC oder am SuperKekB – die Zerfallsexperimente spielen sich bei enorm hohen Energien ab. Die Suche nach der Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie kann aber auch andere Wege verfolgen. Die Alternative besteht schlicht darin, Eigenschaften von Elementarteilchen und deren Antiteilchen mit möglichst großer Genauigkeit zu vergleichen. Diese sollten, abgesehen vom Vorzeichen, identisch sein. Jeder noch so kleine weitere Unterschied widerspräche der heutigen Physik. Hier lässt auch das elastische Standardmodell keinerlei Spielraum.

Eine mögliche Asymmetrie im magnetischen Moment

So untersucht eine Gruppe von Klaus Blaum, Direktor am Max-Planck-Institut für Kernphysik, die Eigenschaften von Protonen, den Kernen von Wasserstoffatomen, und Antiprotonen. Am genauesten haben die Forscher für die beiden Teilchen bisher das Verhältnis von Ladung zu Masse verglichen. Diese Kombination ist experimentell leichter messbar als die Einzelgrößen. Hierfür wird zunächst ein Proton oder ein Antiproton in einen Vakuumbehälter transferiert, wo ein elektrisches und ein magnetisches Feld es einfangen und speichern. Das Teilchen vollführt dann eine Kreisbewegung um die Achse des Magnetfelds, die sich genau messen lässt und woraus sich die gesuchte Messgröße ergibt (MAXPLANCK- FORSCHUNG 3/2010, Seite 46 ff.). „Dieses Experiment ist sehr heikel und erfor- dert viel Erfahrung, weil wir nur mit einem einzigen Proton oder Antiproton arbeiten“, sagt Klaus Blaum. Mitte 2015 veröffentlichte die Base-Kollaboration unter der Leitung von Blaums ehemaligem Mitarbeiter Stefan Ulmer das bisher weltweit genaueste Ergebnis im Fachmagazin NATURE. Demnach stimmt das Ladung-zu-Masse-Verhältnis bei beiden Teilchen bis auf weniger als ein Milliardstel überein.

Diese experimentelle Erfahrung nutzen die Forscher nun, um eine weitere charakteristische Größe von Proton und Antiproton zu vergleichen: das magnetische Moment. Dies kann man sich entfernt als Stärke des Magnetfelds vorstellen, die ein einzelnes Proton erzeugt. Die ist extrem klein und schwerer messbar als das Verhältnis Ladung zu Masse. Es könnte aber nach theoretischen Vorhersagen ein heißer Kandidat für eine Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie sein. Im vorletzten Jahr gelang es einer internationalen Kollaboration, an der neben der Heidelberger Gruppe unter anderen auch die Universität Mainz, die GSI in Darmstadt und das Forschungsinstitut Riken in Japan beteiligt sind, das magnetische Moment des Protons bis auf drei Milliardstel genau zu bestimmen. Weltrekord!

Als Nächstes wollen die Forscher die entsprechende Messung am Antiproton machen. Dafür müssen die Physiker ihre Apparatur allerdings zum Cern bringen, wo ein kleiner Beschleuniger, der Antiproton Decelerator, die kalten Antiprotonen liefert. „Dort wollen wir das magnetische Moment eines einzelnen Antiprotons messen und bis Ende 2018 die Genauigkeit um das Zehn- oder Hundertfache steigern“, erklärt Blaum. Das ist ein Wettlauf mit der Zeit, denn im September 2018 wird der LHC für eine längere Wartungspause abgeschaltet, und dann kommt auch die Antiprotonen- Produktion zum Stillstand.

Noch anspruchsvoller ist das Experimentieren mit Antiwasserstoff, also Atomen, die aus einem Antiproton und einem Antielektron (Positron) bestehen. Auch diese Experimente sind derzeit weltweit ausschließlich am Cern möglich. Das erste knifflige Problem besteht darin, Antiprotonen und Positronen zusammenzubringen und so weit abzukühlen, dass sie sich zu Antiatomen vereinigen. Das zweite Problem tritt genau in diesem Moment auf: Anders als ihre beiden Bausteine sind die Antiatome elektrisch neutral und lassen sich nicht so einfach einfangen und speichern.

Warum aber dieser Aufwand mit Atomen, wenn Untersuchungen an Elementarteilchen wie Protonen und deren Pendants aus der Antiwelt einfacher sind? Ein Grund ist wieder die Präzision, die bei Messungen an Atomen möglich sind. Denn kaum ein quantenphysikalischer Wert ist so genau vermessen wie ein bestimmter Übergang des Elektrons im Wasserstoffatom. Unter einem Übergang verstehen Physiker das Anheben eines Elektrons in einen höheren beziehungsweise Herunterholen in einen niedrigeren Energiezustand.

Überspitzt gefragt: Fällt der Antiapfel nach oben?

Die Energie, die bei dem Übergang ausgetauscht wird, lässt sich so genau messen, weil Theodor W. Hänsch, Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching, den sogenannten Frequenzkamm entwickelte, für den er 2005 mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet wurde. Diese Technik ermöglicht es, die Frequenz des Wasserstoffübergangs mit einem Spektrometer bis auf 14 Stellen nach dem Komma genau zu messen. Wenn man also minimale Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie finden will, ist diese Technik am genauesten. An diesem Kunststück arbeitet seit 2008 die Gruppe von Masaki Hori am Garchinger Max-Planck-Institut im Rahmen der internationalen Atrap-Kollaboration.

Am Antiwasserstoff lässt sich aber noch eine zweite Eigenschaft messen, die einen Unterschied zwischen Materie und Antimaterie offenbaren könnte: der freie Fall einzig und allein unter dem Einfluss der Schwerkraft, der sich nur an elektrisch neutralen Teilchen zeigen lässt. An solchen Experimenten arbeiten Alban Kellerbauer und seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Kernphysik.

Dahinter steht die überspitzte Frage: Fällt der Antiapfel nach oben? So krass muss es gar nicht sein. Jeder kleinste Unterschied zwischen Materie und Antimaterie im freien Fall wäre ein Angriff auf die Grundfesten der Physik, insbesondere auf Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Sie setzt voraus, dass alle Körper unabhängig von ihrer Zusammensetzung, Form oder Masse im Schwerefeld gleich schnell fallen.

Seit 2010 entwickelt Kellerbauers Team mit Kollegen der internationalen Aegis-Kollaboration eine Apparatur am Cern, um den freien Fall von Antiwasserstoff zu untersuchen. Zunächst müssen sie dessen Atome wie ihre Kollegen der Atrap-Kollaboration aus einem Antiproton und einem Positron, die jeweils getrennt erzeugt werden, herstellen. Die ganzen Atome fliegen nun durch eine etwa einen Meter lange horizontale Röhre, bevor sie auf einen Detektor treffen.

Verhalten sich die Antiatome wie normale Atome, werden sie aufgrund der Schwerkraft auf einer Strecke von einem Meter um etwa zehn Mikrometer (millionstel Meter) absinken. Um das zu überprüfen, benötigen die Physiker einen Detektor mit sehr hoher Ortsauflösung. „Auch wenn es sich altmodisch anhört – mit einer Fotoemulsion haben wir die besten Erfahrungen gemacht“, sagt Alban Kellerbauer: „Damit können wir den Einschlagsort bis auf 60 Nanometer genau bestimmen.“

Mit Antiteilchen zu experimentieren ist sehr heikel, weil sich diese mit ihren Materiepartnern am liebsten in einem Lichtblitz vereinigen möchten und solche Partner in dieser Welt überall um sie herum zu finden sind. Die Aegis-Gruppe will diese selbstzerstörerische Partnerwahl natürlich verhindern. Obwohl das experimentell nicht einfach ist, setzen die Forscher alles daran, ihre ersten Messungen vor dem Abschalten des LHC im Herbst 2018 abzuschließen.

„Bis dahin hoffen wir, eine Genauigkeit von 30 Prozent zu erzielen“, so Kellerbauer. Im Prinzip kann man damit zunächst nur die Frage klären, ob Antimaterie nach oben fällt oder nicht. Wenn sie im Schwerefeld tatsächlich den entgegengesetzten Weg der Materie nehmen sollte, wäre das unglaublich. Es würde die heutige Physik auf den Kopf stellen und eine fundamentale Ungleichheit zwischen Materie und Antimaterie manifestieren, an die zurzeit nur die verwegensten Forscher glauben mögen. Wahrscheinlicher ist aber, dass der Unterschied zwischen Materie und Antimaterie deutlich subtiler ist. Und allem Anschein nach brauchen die Forscher unabhängig davon, welcher Spur sie auf der Suche nach ihm folgen, noch etwas Geduld.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

-

Im Urknall ist genauso viel Materie wie Antimaterie entstanden. Aufgrund einer Asymmetrie zwischen ihnen findet sich heute fast nur noch Materie im Universum. Der Überschuss lässt sich im Rahmen des Standardmodells der Teilchenphysik nicht erklären.

-

Physiker suchen auf verschiedenen Wegen nach der Asymmetrie. So analysieren sie an den Teilchenbeschleunigern LHC und SuperKekB etwa die Zerfälle von kurzlebigen B-Mesonen, die aus einem Quark und einem Antiquark bestehen. Zudem vergleichen sie physikalische Eigenschaften von Teilchen und Antiteilchen wie etwa deren Verhalten im Schwerefeld.

-

Die bei Zerfällen von Mesonen bisher beobachteten Asymmetrien lassen sich noch mit dem Standardmodell vereinbaren und können den Materieüberschuss daher nicht erklären.

Quelle: MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT, MÜNCHEN